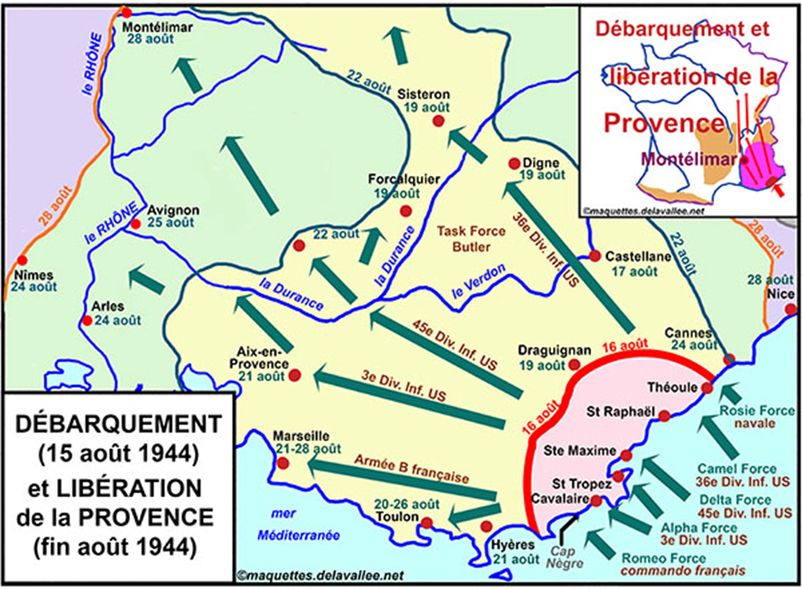

Mon père Jean-Louis RENOULEAU, né en 1921, a débarqué en Provence le 25 août 1944 (1) . C’était au sein d’une première vague de renforts. Il a ensuite participé à toute la campagne de France, puis à la campagne d’Allemagne. Il était dans une unité d’artillerie.

Rappelons que ceci devait conduire à la libération de tout le territoire français alors occupé par les nazis. Il y a eu une dure campagne d’automne et d’hiver dans les Vosges, puis en Alsace. La course s’achèvera en Allemagne à la fin de la guerre. Mon père se retrouvera sur les bords du lac de Constance en mai 1945. C’est là qu’on le démobilisera à l’été 1945.

J’ai découvert récemment qu’il avait écrit des carnets de guerre : c’est un véritable journal au jour le jour. Ce témoignage inestimable nous fait revivre avec lui toute cette période.

Extraite de ses carnets, la page qui suit conte l’atmosphère indescriptible qu’il a vécu le surlendemain de son débarquement en Provence. J’y ai juste ajouté des sous-titres de paragraphes. On y ressent la joie immense et la liesse de la population française à l’arrivée de ces unités de l’armée française venues les libérer.

Michel Renouleau – revu le 16/04/2022

L’USS LST-1012 se préparant à débarquer des équipements à Saint Tropez

le 25 août 1944 – Mon père était dans ce bateau

Source : Robert Rutter, photo by his grandfather CAPT. Anthony Kohout Jr.

Dimanche 27 août 1944

Départ vers Marseille

Nous apprenons en cours de route que nous allons tirer sur des îlots de résistance allemands et collaborationnistes. Je n’oublierai jamais cette journée. C’était notre premier contact intime avec la France. J’étais comme d’habitude sur l’avant du Diamond, et nous nous dirigions vers Marseille. Ce fut d’abord le contact avec la nature du pays. Bien que partis à quatre heures du matin, nous n’étions pas encore très loin au jour, et pûmes admirer tout à loisir l’hinterland entre Toulon et Marseille. Il y a certainement des régions de France qui sont plus jolies, mais quel plaisir déjà de ses balader dans ses épaisses forêts de pins, ces vergers, ces prés bien verts, ces routes sinueuses et pittoresques, ce pays varié à l’infini peuplé de maisons riantes et d’habitants plus accueillants encore.

Liesse populaire

C’est d’eux en effet que vint notre plus grande joie. Partout où notre convoi passait, des gens sur le pas de la porte, de bons sourires illuminant leurs figures fines de Provençaux, illuminés par une lumière qu’on sentait venir du tréfond d’eux-mêmes. Dans les villages, nous tombions juste au sortir des messes, les gens nous acclamaient tous levant les bras en signe de bienvenue. Et puis aussi quelle illumination quand nous lancions quelque chose du camion, ration K ou C, cigarettes, chocolat ; on avait bien plus de plaisir à leur joie et leurs mercis qu’à les manger nous-mêmes.

Comme les jeunes filles sont jolies chez nous ! Autant les Napolitaines étaient rustaudes, lourdes, vulgaires, impudiques, autant ici, elles sont jolies, vives, fines, gracieuses, merveilleusement habillées et françaises enfin. Je n’oublierai jamais à un tournant dans un village l’apparition d’une très jolie fille, habillée avec un goût exquis, dont le visage s’illumina absolument d’une joie venue de tout son être et dont les yeux portaient toute l’intensité, lorsque nous passions à sa hauteur ; c’était le visage même de la Française dans toute sa perfection. Toutes les maisons sont pavoisées ; parfois même, de grands drapeaux suspendus au-dessus de la route balayent le dessus de notre camion. Quel changement avec les Algériens et les maisons mahonnaises !

Cet accueil que nous recevons partout est inoubliable, car il vient vraiment du fond du cœur, à un moment où les gens ne se demandent pas encore ce qu’ils feront de la paix, où ils ont laissé de côté toutes les querelles intestines et sont seulement à l’unique joie d’avoir été libérés des Allemands.

Tir sur les Allemands en banlieue de Marseille

Après avoir traversé Aubagne, nous nous arrêtons finalement dans une rue de la banlieue de Marseille, parmi des villas et de beaux parcs. Là encore, les gens sont enthousiasmés de nous voir. Notre camion aussitôt arrêté est entouré ; on nous force à accepter une bouteille de vin, on nous ravitaille en eau, on nous donne le journal, et chemin faisant, nous causons un peu : ils ne sont plus ravitaillés depuis pas mal de temps ; ils nous content le mal fait par les bombardements américains (5000 civils et pas un seul Allemand), d’où d’ailleurs une certaine impopularité de ces derniers bien méritée. C’est bien leur tour d’avoir l’air de parents pauvres. Je n’aurais jamais rêvé un pareil triomphe à notre arrivée. En plus de cela, ils savent que nous venons écraser avec nos 155 les îlots de résistance à Marseille, et ils nous fêtent comme leurs premiers libérateurs ont dû l’être.

Nous allons prendre position dans un joli parc. Nous sommes aussitôt entourés par tous ses habitants qui y étaient réfugiés dans des tranchées. Toute la journée, des jeunes filles circulent sur la position de la batterie, des brocs d’eau fraîche à la main et un mot gentil pour chacun. Ce sont évidemment des conditions de guerre paradisiaques, et nous ne croyons pas à y être arrivés.

Canon de 155C modèle 1917 Schneider, modernisé avec roues tout- terrain

Nous tirons une soixantaine de coups sur des forts résistant à Marseille. Nous ne recevons rien, mais il paraît que l’observatoire de groupe a subi un tir de contre-batterie d’où le commandant a bien failli ne pas sortir. Pour nous, on se croirait seulement à une école à feu ; pas d’avions, pas d’artillerie adverse.

Ecrit par Jean-Louis Renouleau en août 1944

Très vivant et documenté merci pour toute cette histoire de notre Pays. Moi qui avais une belle-mère provençale et qui y allais, pendant 30 ans en famille.

Heureux que ça t’ait plu. On a des trésors dans les vieux papiers de famille cachés dans un tiroir, c’est un des buts de ce site de les partager.